DEMOKRASI dan proteksi lingkungan hidup punya hubungan yang kuat. Karena itu dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio de Janeiro Konferensi Tingkat Tinggi Bumi 1992 yang menyorot dengan tajam hubungan lingkungan dan pembangunan berbunyi, “Masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi warga negara pada tingkat yang relevan”. Pandangan ini ditegaskan kembali dalam Deklarasi Johannesburg dalam Konferensi PBB pada 2002.

Dua peristiwa itu menjadi tonggak bagaimana lembaga swadaya masyarakat (LSM) mulai mewujudkan peranannya, terutama di abad 21, lebih khusus lagi yang berurusan dengan lingkungan. Karena, menurut Young dan Dhanda, dalam “Sustainability: Essensials for Business” (2013), LSM pertama yang lahir secara terorganisasi adalah “Masyarakat Anti-Perbudakan”, diikuti “Palang Merah”, lalu “Caritas”. Ketiganya adalah gerakan-gerakan awal kemunculan organisasi masyarakat sipil pada akhir abad 19.

Tonggak lainnya adalah gerakan solidaritas transformasi politik di Polandia pada 1980-an, Dewan Selatan yang menggaungkan “Fifty Years is Enough” pada 1994 kepada Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) karena dua lembaga itu dianggap mempromosikan dan membiayai pembangunan tidak berkelanjutan. Tonggak terakhir adalah gerakan organisasi buruh yang menyerukan penolakan terhadap globalisasi dan dukungan kepada proteksi lingkungan hidup melalui protes terhadap pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Seattle, Amerika Serikat, pada 1999.

Ragam inisiatif dan gerakan itu membuat LSM lahir sebagai campuran kompleks antara aliansi dan persaingan, bisnis dan amal, aliran konservatif dan radikal. Pendanaannya pun berasal dari berbagai sumber. Dari semua hal itu, apa yang menyatukan mereka?

Young dan Dhanda melihat ada enam kekuatan yang saling terkait yang membuat LSM bangkit, kuat, dan solid: impian terhadap demokrasi dan tegaknya masyarakat sipil, adanya permintaan akan informasi dan analisis terhadap data dan peristiwa yang kompleks, tumbuhnya aktor-aktor negara, non-negara, dan antar negara, berkembangnya teknologi komunikasi, munculnya orang-orang kaya murah hati yang menyalurkan pendanaan, serta lumpuhnya kinerja sektor publik.

Dalam bahasa yang sederhana, Young dan Dhanda ingin mengatakan bahwa jika legitimasi publik kepada pemerintah atau negara merosot, saatnya LSM berbicara. Kecuali di Cina, kelompok masyarakat sipil muncul untuk mengatasi defisit kepercayaan publik atau menambal lobang yang tak bisa diisi oleh negara dalam hal melayani pertanyaan mereka akan hak dan kewajiban bernegara.

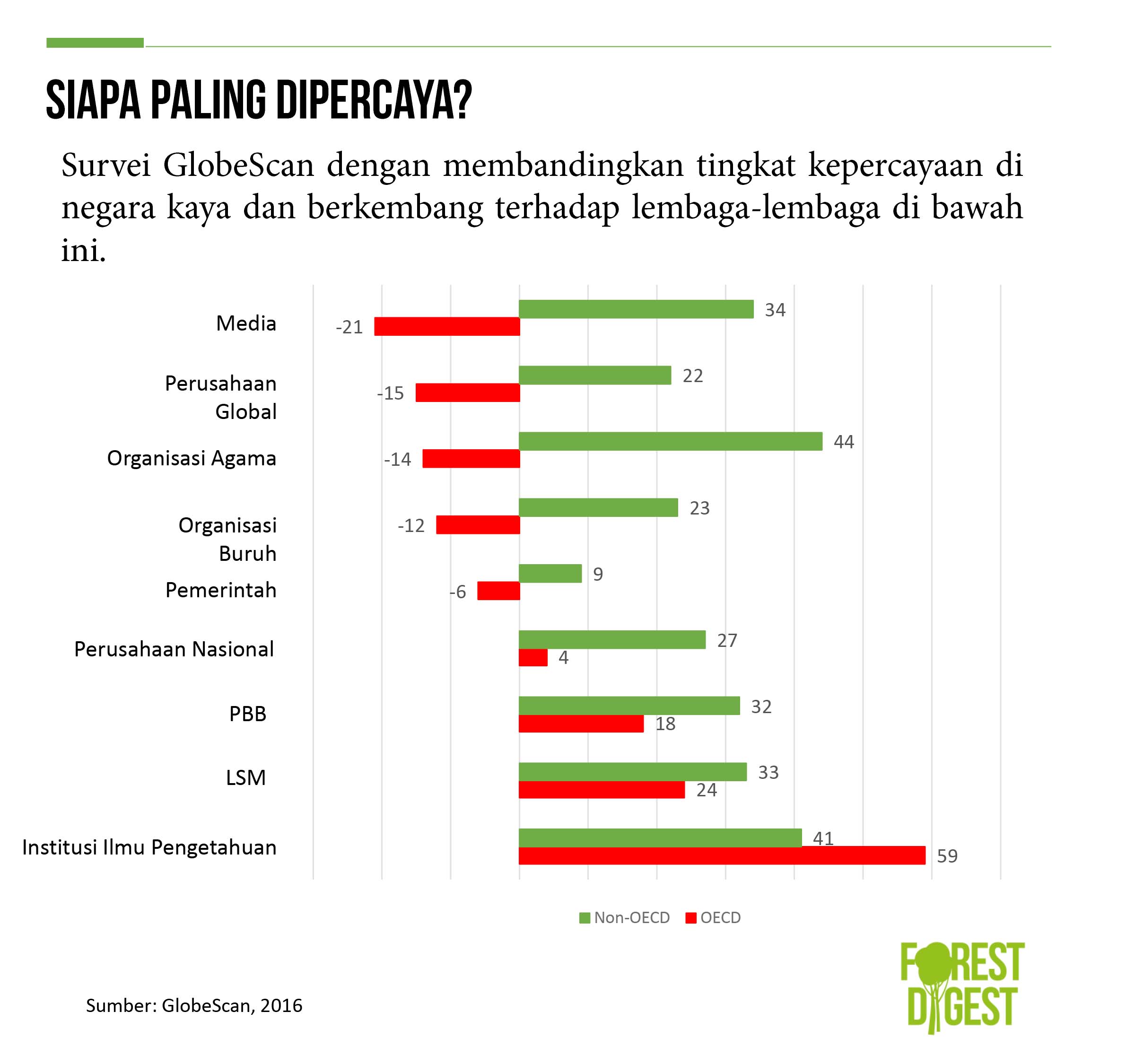

Kepercayaan masyarakat luas terhadap ekuitas reputasi atas lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah menjadi faktor penting. Dalam “Trust in Global Companies” (GlobeScan, 2016) penentu memejal dan melenturnya bentuk-bentuk relasi sosial, ekonomi, maupun emosional masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan mereka kepada negara. Untuk itu penting bahwa lembaga-lembaga publik harus terlibat secara bermakna dan transparan dengan para pemangku kepentingan untuk menciptakan prasyarat yang mereka butuhkan dalam mewujudkan tujuan masing-masing.

GlobeScan mencatat bahwa kepercayaan masyarakat di negara maju, misalnya negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) seperti Amerika, Jerman, dan Inggris, berbeda dengan negara-negara Non-OECD seperti Argentina, Brazil, termasuk Indonesia. Namun terhadap LSM, tingkat kepercayaan masyarakat di kedua kelompok negara itu nyaris sama, bahkan keduanya melebihi kepercayaan kepada lembaga negara.

@ForestDigest

Yang cukup kontras adalah masyarakat di negara-negara OECD cenderung tidak mempercayai perusahaan global, lembaga keagamaan, organisasi buruh, media, selain lembaga-lembaga negara mereka sendiri. Hal itu cenderung berkebalikan dengan masyarakat di negara-negara non-OECD. Tetapi, di kedua kelompok negara tersebut masyarakatnya sama-sama mempercayai lembaga ilmu pengetahuan atau perguruan tinggi.

Kepercayaan dan efektivitas kerja LSM itu, pada umumnya, direspon pemerintah dan lembaga multilateral, senantiasa mencari cara untuk melibatkan LSM dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan maupun program pembangunan. Contoh yang terjadi di Cina menggambarkan fenomena itu.

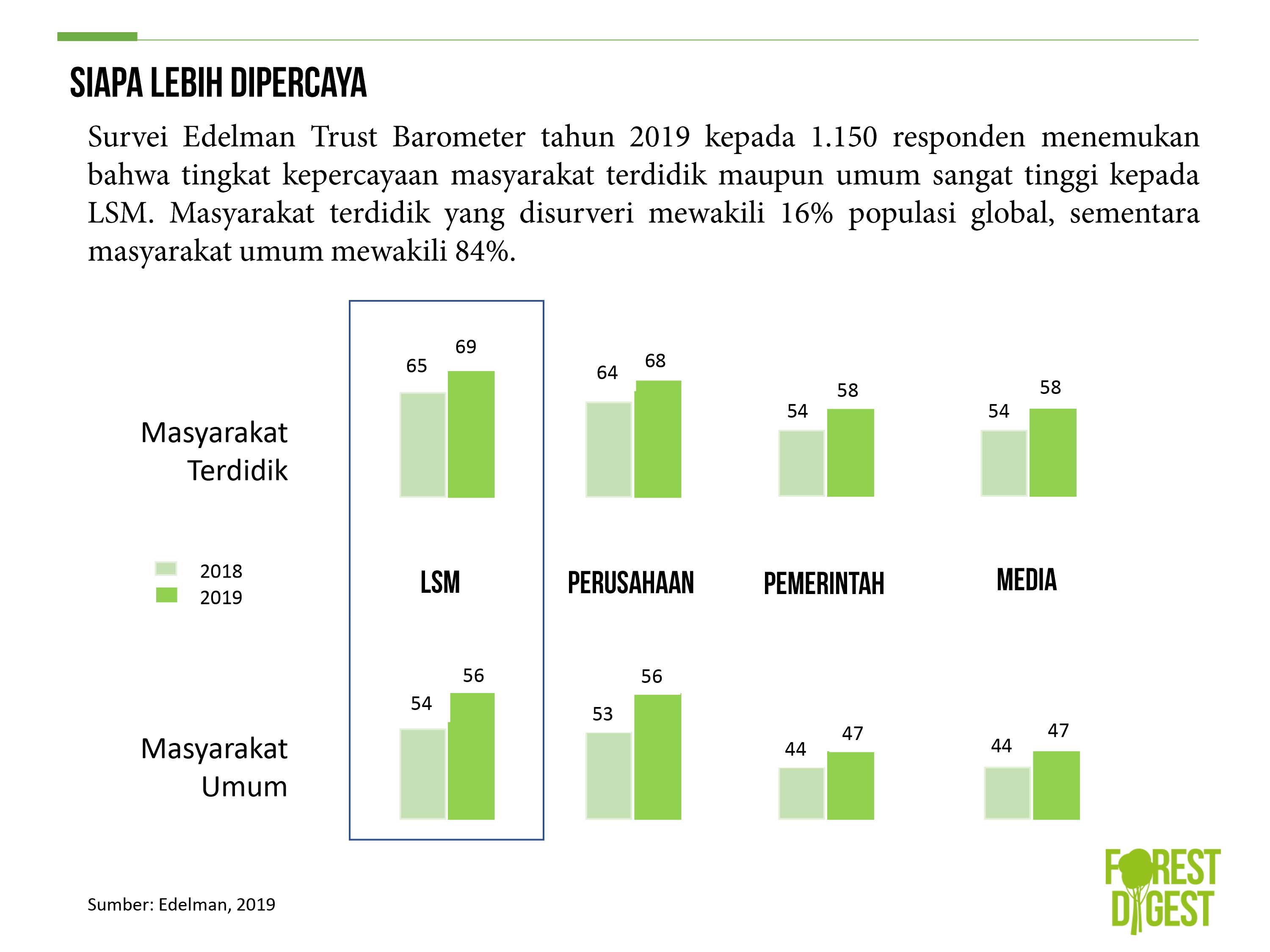

Dalam data terbaru, seperti terlihat dalam survei Edelman Trust Barometer (2019), kepercayaan publik terhadap LSM juga masih tinggi, bahkan paling tinggi dibanding tiga institusi lain. Indeksnya malah naik jika dibandingkan 2018.

@ForestDigest

Hasmath, Hildebrandt, dan Hsu dalam “Conceptualizing government-organized non-governmental organizations” (Journal of Civil Society, 2019) menyebut kebanyakan LSM di Cina sebagai “Go-NGO”, yaitu organisasi non-pemerintah yang dikendalikan pemerintah. “Go” di sana adalah “government”. Sifat paradoksal dari bentuk organisasi itu mengangkat perdebatan antara penguatan fungsi pemerintah otoriter, seperti di Cina, dengan agenda dalam ranah masyarakat sipil.

Hasmath dkk menyebut, dalam banyak hal, Go-NGO adalah kambing hitam yang tidak diinginkan dalam literatur masyarakat sipil. Posisi itu dijadikan komplemen dari layanan masyarakat yang tidak bisa atau tidak ingin dilakukan pemerintah. Gerakan Go-NGO lebih mudah diintegrasikan ke dalam struktur pemerintahan, lebih kecil kemungkinan sebagai ancaman kekuasaan pemerintah, rentan jika ingin merusak reputasi pemerintah, dan lebih mampu untuk mempromosikan agenda tertentu. Bahkan untuk kasus tertentu, Go-NGO dipakai memuji pemerintah dan melindunginya dari kritik. Dengan kata lain, Go-NGO dapat dilihat sebagai alat strategis negara. Jika di Indonesia LSM semacam ini akan diolok sebagai “buzzer”.

Di dalam LSM sendiri terdapat kubu yang bermitra dengan bisnis. Christine McDonald, mantan manajer media Conservation International (CI) pernah mengatakan bahwa hubungan antara LSM dan swasta telah mengarah pada sistem kooptasi, yang menghasilkan apa yang disebut greenwashing. Akhir-akhir ini nampak kesenjangan antara kemurnian dan pragmatisme semakin meluas. Hasmath dkk mengidentifikasi kehadiran LSM lingkungan yang beraliran radikal juga meningkat.

Bagaimana dengan LSM di Indonesia?

Pada 2015, Bastian Friborg menulis laporan “NGO-Government Relations in Indonesia: A case study of The IDEP Foundation”. Ia mencatat bahwa setelah Reformasi 1998, kontrol pemerintah terhadap pers menjadi longgar, peran militer terlihat jauh berkurang dalam politik dan ekonomi, masyarakat boleh berpendapat apa saja. Kebebeasan itu telah membawa kemajuan sangat berarti, terutama dalam kebangkitan organisasi masyarakat sipil yang mustahil terjadi ketika masih di bawah rezim Orde Baru sebelum 1998, walaupun banyak pejabat publik masih merasa ambivalen tentang peran LSM.

Friborg mensinyalir kegaguan itu akibat kegagalan reformasi administrasi publik yang tak turut serta terjamah karena para aktivis terlalu sibuk memperbaiki tatanan politik yang amburadul. Birokrat masih memakai paradigma dan bekerja seperti masih di bawah Presiden Suharto yang mengharamkan pendapat dari bawah dan kolega.

Korupsi makin mengacaukan standar opini publik. Tajamnya politik perkongsian dalam mengelola sumber daya alam jadi menurunkan kredibilitas organisasi masyarakat sipil, terutama organisasi yang berafiliasi atau terafiliasi pejabat atau organisasi negara. Agaknya Friborg menyorot apa yang terjadi selama 2014-2015. Jokowi yang dicitrakan “orang baik” dan bukan bagian dari Orde Baru, membawa banyak gerbong LSM dan aktivis ke dalam kendaraan politiknya.

Maka dalam bagian akhir laporannya, Friborg membuat pertanyaan yang menarik: “Bagaimana hubungan LSM dan pemerintah di Indonesia selama Jokowi berkuasa dan apa yang akan terjadi sesudahnya?”

Pertanyaan menarik yang seharusnya menampar para aktivis. Hari-hari ini adalah persimpangan jalan organisasi masyarakat sipil: menguatkan peran publik atau mengembalikan kontrol negara....

Gambar oleh Obsidain Photography dari Pixabay.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.

Topik :