REBECCA Henderson mengingatkan kembali soal penting ini dalam buku yang terbit tahun lalu, “Reimagining Capitalism in a World on Fire”:

“Masalah utama kita soal keyakinan bahwa satu-satunya tugas perusahaan adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Dalam inkarnasinya saat ini, fokus pada pemaksimalan nilai pemegang saham merupakan ide yang sangat berbahaya. Tidak hanya bagi masyarakat dan planet ini, juga bagi kesehatan bisnis itu sendiri”.

Ia mengurai soal misi perusahaan yang memaksimalkan keuntungan dan telah menjadi doktrin di ruang-ruang kelas sekolah bisnis. Karena itu seolah menjadi kebenaran.

Banyak manajer percaya bahwa mencapai tujuan selain mengumpulkan untung berarti mengkhianati kewajiban fidusia dan mengancam pekerjaan. Para manajer, karena itu, memandang isu lain di luar keuntungan sebagai isu eksternal. Mereka cenderung melihat bahwa masalah krisis iklim, kesetaraan di tempat kerja, dan kelembagaan sebagai urusan pemerintah dan masyarakat sipil.

Doktrin seperti ini—yang menjadi cara berpikir menghela ekonomi—telah menciptakan sistem yang membuat banyak perusahaan mengesampingkan kepentingan publik. Mereka tak menempatkan soal publik sebagai kewajiban perusahaan. Dengan kenyataan itu, Henderson menggambarkan kembali wajah kapitalisme yang ditata ulang akibat kegagalan-kegagalannya di masa lalu dan sekarang.

Nanti, dalam bayangan Henderson, bila Anda bekerja dalam suatu perusahaan komersial, Anda akan bekerja di perusahaan yang berkomitmen pada nilai-nilai bersama dan menerima gagasan bahwa mendapatkan keuntungan hanya salah satu tujuan saja. Tujuan utama perusahaan adalah menciptakan nilai, bukan menghasilkan uang dengan harga berapa pun.

Perusahaan yang menyangkal realitas perubahan iklim, memperlakukan karyawannya dengan buruk, atau secara aktif mendukung rezim politik yang korup atau menindas, akan dijauhi oleh perusahaan lain dan dihukum oleh investor. Dalam The Future of Capitalism, Paul Collier menyebut kunci rekonstruksi kapitalisme dalam memperbaiki diri dengan mengedepankan tanggung jawab timbal balik.

Dalam prediksi Rebecca Henderson, kelak konsumen akan menolak membeli barang dari perusahaan yang mengambil jalan pintas. Calon karyawan secara rutin akan memeriksa peringkat lingkungan dan sosial perusahaan yang mereka pertimbangkan sebelum bergabung atau membeli barangnya.

Sementara itu, pemerintah akan melakukan kerja sama secara terbuka, terdapat forum publik untuk merancang kebijakan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi sambil mengendalikan polusi dan memperkuat kesehatan masyarakat yang lebih luas. Pemerintah akan melakukan perannya mendukung reformasi kelembagaan, mendukung pajak yang lebih efektif, memberantas korupsi, dan menumbuhkan suasana demokratis.

Apakah reformulasi kapitalisme seperti itu prediksi yang utopis?

Seharusnya tidak. Karena umat ​​manusia telah mengalami hal-hal yang jauh lebih sulit. Menurut Hans Rosling dalam Factfullness, pada 1800, 85% manusia hidup dalam kemiskinan akut. Pada 2018, hanya 9% yang meninggal akibat kemiskinan. Pada 1800 lebih dari 40% anak meninggal sebelum usia lima tahun. Sekarang hanya 1 dari 26 anak yang meninggal dalam usia sangat muda.

Bagaimana kita bisa mengikuti optimisme jalan pikiran Henderson ketika masalah utama di Indonesia adalah ketimpangan?

Jaringan Keadilan Sosial Indonesia (2020) telah mempublikasikan Indeks Keadilan Sosial Indonesia (IKSI) tahun 2018. Mereka mengadopsi perhitungan kemiskinan multidimensi oleh Alkire et al (2015) dan menghasilkan nilai IKSI sebesar 63,46. Artinya 63% penduduk Indonesia terpenuhi keadilan sosialnya.

Dimensi utama yang menentukan tingkat ketimpangan adalah dimensi penanggulangan kemiskinan ekonomi dan pemenuhan layanan pendidikan. Keadilan sosial belum merata antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.

Provinsi dengan IKSI rendah adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Di wilayah ini hanya 1 dari 2 penduduk yang terpenuhi keadilan sosialnya. Sedangkan IKSI tertinggi—7 dari 10 penduduk merasa terpenuhi keadilan sosialnya—didominasi provinsi di Jawa dan Sumatera, terutama DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, dan Kepulauan Riau.

Kita bisa melihat bahwa IKSI terendah—kecuali di Nusa Tenggara Timur—adalah wilayah-wilayah yang kaya hutan. Tetapi dalam penyerahan surat keputusan perhutanan sosial oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Januari 2021, wilayah IKSI rendah mendapat alokasi hutan sosial yang relatif sedikit, terutama Papua dan Papua Barat.

Di kedua provinsi itu alokasi hutan sosial seluas 146.000 hektare untuk 10.280 kepala keluarga dan tidak ada penetapan hutan adat. Padahal Presiden menyerahkan 2.929 surat keputusan perhutanan sosial seluas 3,4 juta hektare, 35 surat keputusan hutan adat dengan luas 37.500 hektare dan 58 surat keputusan tanah obyek reforma agraria 72.000 hektare.

Masih menjadi teka-teki apakah ketimpangan seperti itu akibat administrasi, kapasitas atau masalah politik, atau kombinasi dari ketiganya, sehingga kebijakan tak berangkat dari masalah di lapangan. Mengapa kebijakan tak dijadikan solusi ketimpangan di masyarakat?

Sebagaimana doktrin di ruang-ruang kelas bisnis, para pengambil keputusan dalam kebijakan kehutanan mestinya mencermati fenomena kehutanan di Papua dan Papua Barat. Apabila masalahnya ada di administrasi, pengambil kebijakan gagal melihat manfaat hutan sebagai solusi ketimpangan ekonomi. Apalagi fakta bahwa ketika hubungan antara hutan dan masyarakat di Papua dan Papua Barat begitu erat.

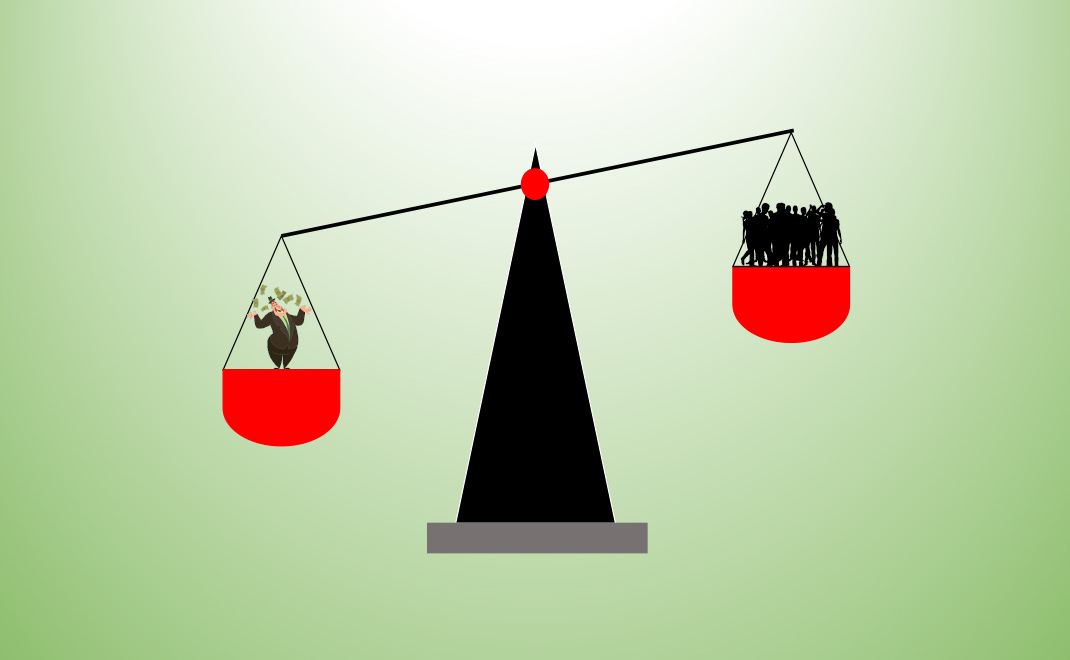

Bahaya lain akibat membuat kebijakan dari soal administrasi dan manajemen hutan berpotensi menumbuhkan persaingan bebas antara masyarakat lokal dan pengusaha besar dalam akses terhadap sumber daya alam. Bung Hatta pernah mengingatkan bahwa ekonomi yang berjalan secara bebas membuat yang lemah menjadi makanan empuk mereka yang kuat.

Menurut Bung Hatta, ekonomi seperti itu meletakkan nasib orang banyak di tangan orang-seorang sebagai individu kapitalis. Akibatnya, ekonomi hanya membawa kemakmuran bagi satu golongan kecil saja. “Kepentingan orang-seorang didahulukan dari masyarakat,” kata Bung Hatta.

Mengikuti Bung Hatta, dengan melepaskan doktrin kapitalisme yang dijelaskan Rebecca Henderson, akan menjadi satu jalan kita menempuh prediksinya dalam merumuskan kembali jalan pembangunan ekonomi kita.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.

Topik :