NEO-patrimonialisme, mengacu pada pengertian Chistopher Clapham dalam “The Nature of the Third World State”, adalah benntuk hubungan tipe patrimonial mencakup sistem politik dan administrasi, yang dibangun dengan landasan hukum-rasional. Pada tingkat tertentu menjadi suatu sistem di mana kantor pemerintahan digunakan untuk keuntungan pribadi yang mengaburkan mana ruang pribadi dan mana ruang publik.

Akibatnya, struktur birokrasi negara dikuasai oleh mereka yang memiliki koneksi dan menjadi otoritas nyata, yang mengalahkan para pemegang posisi formal-struktural di kantor tersebut. Di era demokrasi, tentu saja, patrimonialisme merusak institusi dan supremasi hukum ataupun bisa menjadi korupsi walaupun tidak selalu ilegal.

Artikel Markus Lederer dan Chris Höhne dalam jurnal Regulation and Governance (2019) “Max Weber in the tropics: How global climate politics facilitates the bureaucratization of forestry in Indonesia” menggambarkan bagaimana neo-patrimonialisme bekerja dalam birokrasi kehutanan di Indonesia.

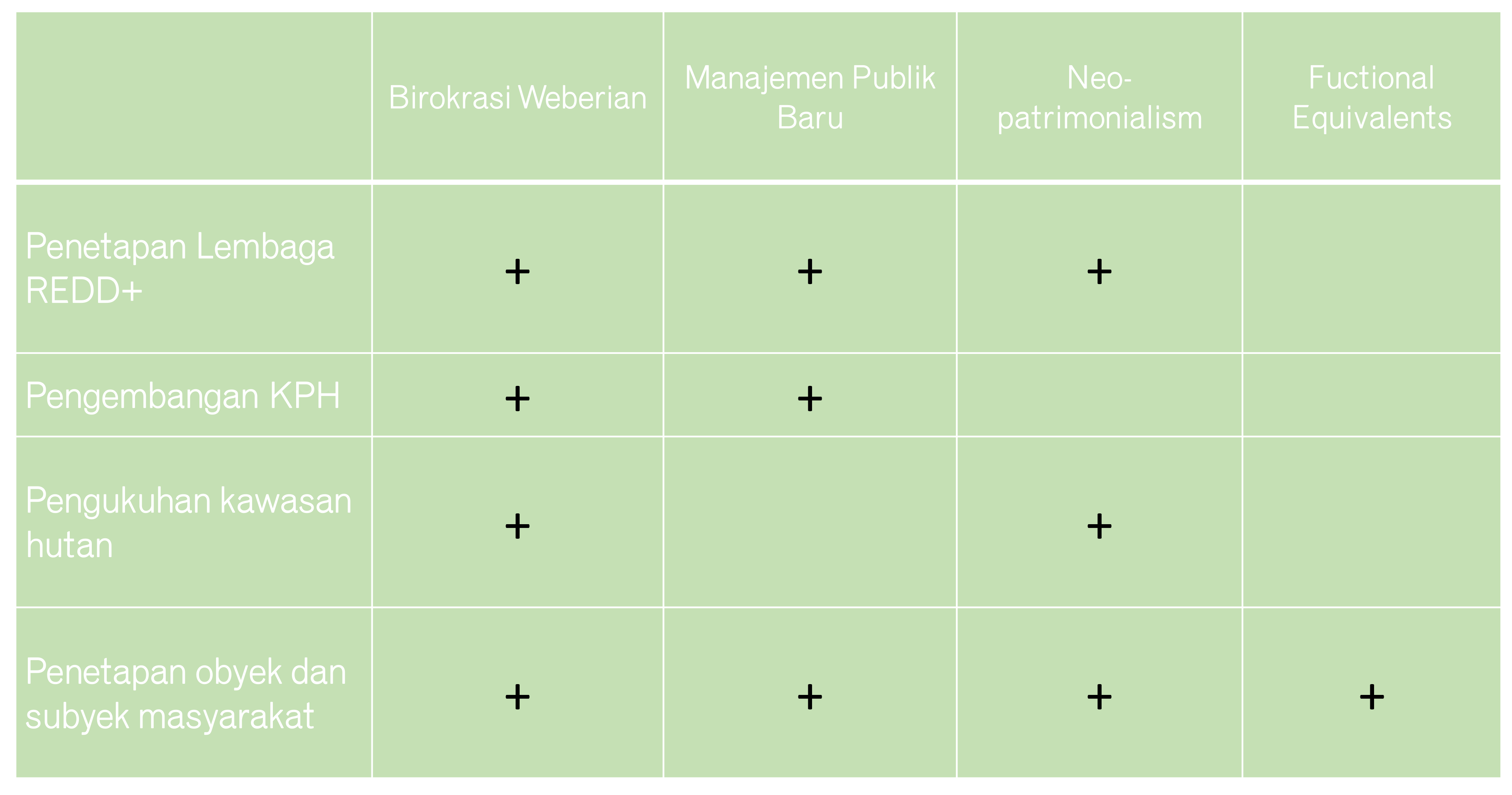

Dalam penelitiannya—dengan mengamati kegiatan-kegiatan seputar REDD+ selama 2007-2017—mereka menemukan bukti peningkatan birokratisasi Weberian dengan dominasi birokrasi legal-rasional. Ada pula tanda-tanda semakin pentingnya peran manajemen publik baru (new public management) menuju kegiatan yang berorientasi pada tujuan (goals), maupun penguatan kesetaraan fungsional (functional equivalents) dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Sejalan dengan itu, keduanya mengamati dominasi neo-patrimonial yang berdasarkan pada klientelisme dan jaringan informal yang masih berpengaruh. Perbedaan pendekatan-pendekatan administrasi tersebut terjadi secara simultan untuk berbagai jenis kegiatan kehutanan.

Relevansi perbedaan pendekatan administrasi untuk pengelolaan hutan. Tanda “+” indikasi pendekatan yang relevan untuk pelaksanaan REDD+

Dalam pendekatan Max Weber, sosiolog Jerman yang meninggal pada 1920, tersebut bahwa “penaklukan mensyaratkan administrasi”, perwujudan kuasa dan dominasi birokrasi akan efektif apabila ada pengaturan dan manajemen keuangan yang kuat dan efisien. Dalam implementasi di bidang kehutanan, hasil penelitian ini menambah penjelasan berikut ini.

Pertama, kapasitas otonom telah ditingkatkan melalui pembentukan lembaga REDD+ serta pembentukan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Organisasi-organisasi baru ini telah didirikan untuk mengatasi praktik neo-patrimonial dan berada dalam pengaruh ide-ide manajemen publik baru.

Kedua, target untuk menjalankan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih andal telah mengarah pada penajaman otoritas hutan negara melalui moratorium konsesi hutan baru, kebijakan satu peta, maupun pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Proses ini sebagian terhambat oleh struktur neo-patrimonial yang terus berjalan. Terkait upaya melahirkan kebijakan tersebut, perlu koreksi tentang objek yang diatur dengan mekanisme pertanggungjawaban melalui pendekatan measurement-reporting-verification (MRV).

Ketika mengukur kinerja kegiatan, pendekatan MRV mengandung unsur-unsur pendekatan manajemen publik baru yang berorientasi pada tujuan (goals), sehingga tidak hanya fokus pada administrasi belanja anggaran.

Dengan prosedur birokrasi yang andal ala Weberian pun, kemajuan pengelolaan hutan akibat moratorium masih terbatas. Seharusnya keputusan politik moratorium hutan diiringi penguatan administrasi kehutanan. Sayangnya, ini belum terjadi. Hal itu menunjukkan struktur neo-patrimonial yang telah membentuk ekonomi-politik kehutanan belum berakhir.

Dalam penelitian Lederer dan Höhne itu juga disebutkan bahwa upaya memerankan kekuatan birokrasi secara utuh mengandung beberapa konsekuensi.

Pertama, perlu diingat bahwa Max Weber bukan pendukung penuh modernisasi. Ia menekankan bahwa sekali birokrasi dipilih biasanya sulit ditinggalkan, sehingga pengekangan pada kebebasan individu cenderung terpelihara.

Weber mengklaim bahwa modernisasi hampir tidak bisa hidup berdampingan dengan bentuk kehidupan tradisional. Dominasi tradisional tidak bisa lagi menjadi dasar legitimasi dalam mesin negara modern, apabila kita ingin mengatasi praktik sultanistik, di mana akses personal kepada orang yang berkuasa adalah penting.

Apa yang tidak diramalkan Weber adalah bahwa bentuk-bentuk kehidupan tradisional bisa dilegitimasi melalui birokrasi hukum-rasional yang dibentuk dalam proses modernisasi. Apa yang saat ini kita saksikan di Indonesia adalah adanya birokratisasi kehidupan tradisional dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan masyarakat adat.

Kedua, kegelisahan Weber tentang karakter hegemonik birokrasi tidak boleh diabaikan. Birokrasi itu tidak hanya harus mampu dan mandiri, tetapi juga harus dievaluasi perkembangannya. Dengan demikian, di satu sisi, administrasi birokrasi harus memiliki semacam kekuasaan untuk mengambil alih penyediaan layanan dengan tata kelola tertentu, sesuatu yang diberi label “kapasitas otonom birokrasi”. Di sisi lain, beberapa bentuk kontrol harus dijalankan, agar unit-unit kerja tidak berubah menjadi mesin untuk elite kecil yang mendominasi peran lembaga itu.

Ini akan menjadi tugas besar komunitas kehutanan untuk menjalankan penguatan lembaga negara dan pada saat yang sama melakukan evaluasi efektivitas lembaga tersebut. Contoh nyata yang diikuti hingga saat ini yaitu Satuan Tugas/Badan REDD +, donor bilateral seperti Norwegia, dan donor multilateral seperti Bank Dunia dan UN-REDD, semua memiliki fokus pada pelibatan pemangku kepentingan, yang telah menjadi langkah revolusioner dari perspektif banyak aktivis LSM, yang pada masa-masa sebelumnya dikecualikan dalam pembuatan kebijakan oleh Departemen Kehutanan.

Ketiga, meningkatnya birokratisasi ditandai oleh meningkatnya kapasitas otonom dari praktik-praktik neo-patrimonial yang—meskipun telah diperbaiki—tetapi belum diketahui manfaat pelayanan langsung bagi masyarakat. Ini menegaskan bahwa bentuk pemerintahan yang sangat birokratif tidak bisa mengakhiri struktur neo-patrimonial, karena ia telah membentuk ekonomi-politik kehutanan yang sangat kuat.

Keempat, ekonomi-politik kehutanan sangat ditentukan keputusan bidang politik nasional. Apabila kepemimpinan politik mengarahkan para birokrat lebih berfokus pada eksploitasi sumber daya alam dalam arti luas, perusakan hutan akan terus berlanjut dan bahkan menjadi lebih buruk dengan memanfaatkan birokrasi yang lebih efektif. Untuk itu, telaah kebijakan kehutanan tidak bisa dipisahkan dari telaah kebijakan politik nasional.

Kita tahu bahwa birokrasi dan administrasi menjadi kendaraan utama yang memungkinkan tujuan masa depan kehutanan terwujud. Untuk itu, dari telaah di jurnal ini, semoga kita sadar bahwa kebijakan transformasi birokratisasi rasional-hukum lebih sesuai dengan zaman modern dan terbuka seperti sekarang dan nanti. Ia pun mampu mengendalikan pola dan praktik neo-patrimonial birokrasi kehutanan yang sudah ketinggalan zaman.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan serta fellow pada Center for Transdiciplinary and Sustainability Sciences, IPB.

Topik :